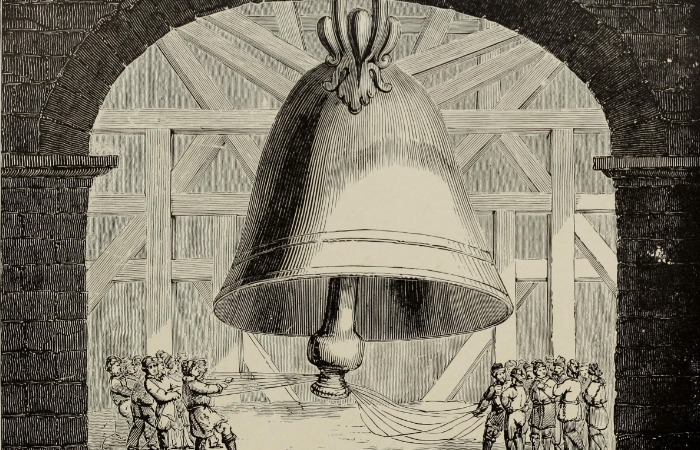

На протяжении нескольких веков среди обычных колоколов выделялись царские, громадные, которые перерождались каждый раз, когда прежний рассыпался на куски. Так появилась династия царских колоколов, а завершил ее Царь-колокол Анны Иоанновны. Он так и не смог занять место на звоннице, оставшись 200-тонной громадой, но стал памятником мастерству древнерусских литейщиков вопреки всем насмешкам иностранных мастеров. Его доставали 100 лет, но голос так никто и не смог услышать, и, вероятно, это к лучшему. Ученые доказали, что он мог бы оглушить всю столицу, которая в XVIII веке не была такой большой.