Зачем русские городили заборы (и продолжают это делать), а в Европе участки не огораживают

В России трудно встретить дом, не огороженный забором, и эта любовь в крови. Она передалась от предков и, видимо, останется навсегда. Россия – не Европа, и то, что нравится русскому человеку, европеец не поймет, поэтому свои участки они не огораживают. Но забор для русского – это не прихоть, а необходимость безопасности, которая впиталась в гены. Поселение просто не могло существовать без укрепления, поэтому и обносилось высокими заборами. Все начиналось с жердей, частоколов, потом Петр I ввел европейский шлагбаум, и забор стал носить другую функцию – декоративную.

Забор в Европе и в России: почему одни любят, а другие пренебрегают

Улочки Италии. / Фото: Pinterest

Говорят, что европейцы и славяне – разные люди, и это отличие прослеживается во многом на протяжении веков. Как ни насаждал Петр I европейские манеры, привычки, моду и вкусы, все же русский человек отдавал предпочтение своим традициям, а император знал ценность родной культуры.

Застройка улиц и городов – главное отличие в подходе к размещению домов в разных странах. В Европе было принято и остается размещать здания тесно – стена к стене, а в России любили размах и обособленность. Одно только слово «хутор» означало, что дома могли быть раскиданы по большой территории и точно не в один ряд. В состав дворового имущества входили хлев, баня, собственно дом и другие постройки. Все зависело от состояния хозяина – у зажиточных их было больше, у бедных крестьян – только самое необходимое. Забор вокруг строений объединял их в одно хозяйство.

Никольская улица в Астрахани. / Фото: arbuztoday.ru

Европейцы не видели смысла городить то, что невозможно огородить из-за того, что вокруг были стены домов. И даже в сельских местностях, если и были заборы, то маленькие и декоративные, которые ни о чем не говорили и тем более не защищали.

Шлагбаум как барьер при Петре I

Шлагбаум перед Нарвскими Триумфальными воротами Санкт-Петербурга. / Фото: www.artwall.ru/

Ранее считалось, что чем больше препятствий к дому, улице, городу, тем лучше он защищен. Поэтому и строились разные заборы, а впридачу к ним на дорогах размещались «рогатки», «перепоны», чем-то напоминающие «ежи» из веток. Петр I окультурил их, позаимствовав в Европе шлагбаумы как преграду для движения. Это избавило от необходимости устанавливать лишние ворота и придало более культурный вид. Первыми их начали размещать в Петербурге, который являлся столицей, и заграничные гости быстро оценили подход русских к цивилизованному приему и охране территорий.

Казалось бы, шлагбаум – это же не сплошной забор, ведь под ним можно пролезть и идти дальше. Но, как и с заставами, у каждого шлагбаума был выставлен патруль. На ночь он опускался, и пройти на определенную улицу мог только доктор, полицейский или человек, подтвердивший веское объяснение своего визита. Если в этом месте случались преступления, то вахтер нес ответственность наравне с преступником. Позже шлагбаумы настолько прижились, что стали использоваться в других городах, пунктах на дорогах, заставах.

«Огород» и «забор» - огораживаться от врага в диком поле

Заплот - забор из бревен вокруг поселения. / Фото: dzen.ru

Как только человек построил свой дом, так и началась эра отгораживания разными средствами, чтобы обозначить свои границы. После коллективного образа жизни частное стало восприниматься иначе.

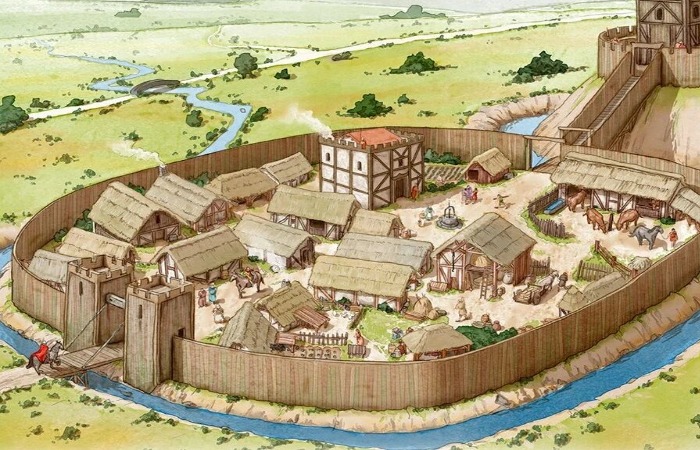

В русском языке первым обозначением ограды появилось слово «заплот» - крепкое и плотное ограждение из бревен, уложенных вертикально и горизонтально. Их роль была проста – они должны были создавать безопасность. Стоит вспомнить Русь с ее бескрайними лесами и полями. Кто и с какой стороны придет – неизвестно, и, скорее всего, это будет недружелюбный гость, желающий завоевать землю. Поэтому люди городились, создавая защиту.

Вокруг поселения выстраивали глухой забор с заостренными кольями – «частокол». Через такой трудно перелезть. Но это только одна функция больших заборов, защищавших от варварских набегов. В селениях люди городились меньшими – изгородями, плетнями, оградами, с той же целью – показать занимаемую территорию.

Забор должен быть надежный

Частокол как защитное сооружение. / Фото: ru.pinterest.com

Частокол – один из самых мощных и неприступных заборов на Руси. Он достигал нескольких метров в высоту. Врытые в землю бревна стояли вплотную друг к другу, а для крепости соединялись горизонтальными брусьями. Он имел дополнительные названия в зависимости от региона – тын, забор, а в Рязанском крае – «турлук». Это было идеальное строение для быстрого укрепления пунктов до того времени, пока построятся крепкие кирпичные стены. Деревянные заборы, какими бы крепкими они не были, не могли противостоять осадным орудиям и огню.

Палисад – это разновидность ограждения, которым позже начали называть участок, отделявший дорогу от дома. В XIII веке он изготавливался из заостренных кольев и плетня для укрепления острога, так ранее именовали поселение или город. Палисад мог быть наклонно вкопанным – косой, отвесно вкопанным – стоячий, и размещался на сооруженном земляном валу. Острог – это четырехугольная территория, обнесенная частоколом, а по углам находились сторожевые башни. Позже острогом стали называть тюрьму.

Острог - стена, защищающая поселение. / Фото: m.fotostrana.ru

Постройка заборов – тыновых стен – в Сибири и на Дальнем Востоке отмечается с конца XVI – начала XVIII веков. В это время существовали тыновые стены вокруг острога, скорее всего, в несколько рядов, а пространство между ними засыпали землей. Хотя существует версия ученых, что найденные несколько рядов тына могли быть результатом ремонта первых сгнивших заграждений. К тыну пристраивался помост, позволявший вести дальний бой, к тому же он увеличивал устойчивость забора.

Плетень и оплот как виды забора

Плетень как простой вид ограждения. / Фото: ru.pinterest.com

В примитивном виде существовал забор в виде плетня – легкий и незамысловатый. Из переплетенных ивовых прутьев делались щиты, которые потом использовались для строительства нехитрого жилья. Позже он стал выполнять функцию забора, чтобы оградить дом внутри селения. Его делали вертикальным или горизонтальным, и он только формально указывал на границы участка.

Плетень - легкий забор. / Фото: skladom.ru

Ограда в старину означала ограждение, укрепление крепости, составлявшее единое защитное сооружение. Она состояла из острых кольев и тына, а оборонительное у древних русских людей называлось «плот». Наружное оборонительное сооружение – «охабень», а все ограждения – «оплот». Мощные сооружения вокруг городов со временем перестали быть нужными, но название «забора» и любовь к ним осталась.

Заборы изменили свое назначение: от военных функций к декоративным

Забор на усадьбе. / Фото: goodtourist.ru

От первого забора, заложенного Ярославом в 1037 году вокруг Киева, к Новгородской и Московской стенам. Так прошло много веков, но забор как таковой не исчез. В XVIII веке он был построен в Москве, чтобы не пускать купцов, не плативших налог. Забор стал менять свои функции, и в XIX веке он уже не носил оборонительное значение. Ими пользовались крестьяне, чтобы обозначить границы своего участка, а дворяне считали это моветоном и мещанством. Им незачем было скрывать красоту своих дворцов.

Заборчики вокруг зданий. / Фото: www.kubanstroy23.ru

Позже забор стал носить декоративную функцию, но русский человек так и не захотел от него избавиться, даже тогда, когда никто не покушается на его участок. Так и повелось выстраивать заборчики вокруг любого здания, тротуара, дерева. Еще одна русская традиция – если есть забор, в нем должен быть лаз, поэтому утверждать, что забор является надежной защитой, невозможно. Отчасти высокий и не просматриваемый забор привлекает воришек, считающих, что хозяева прячут безмерные накопления.

Русская любовь к заборам, которые теперь ни от кого не защищают.

Прошло много столетий с тех пор, как предки острогами защищали свое жилье от врагов, но невозможно объяснить современные высоченные метровые заборы. Вероятно, срабатывает инстинкт предков. Но с помощью заборов многие архитекторы создали настоящие шедевры, ставшие украшением архитектуры города или конкретного здания.

Русь с нескончаемыми лесами могла позволить себе строить не только частоколы, здесь и дома были деревянными. Поэтому избушка на курьих ножках не просто из сказки – она из жизни. Построить дом мог только мастер, знавший, как сложить бревна и какое дерево выбрать.