Откуда возникло название «Цыганский барон», является ли цыганский вожак жестоким деспотом и относится ли такое звание к дворянским титулам

Легенды о невероятном богатстве цыганских вождей постоянно будоражат воображение общественности. Периодически подобные сведения появляются и на страницах СМИ. В массовом сознании россиян прочно закрепился стереотип олигарха-цыгана: темноволосого, смуглого, щедро украшенного драгоценными камнями. Эта картина порождает ассоциации с аристократией, с элитой, с высшим слоем общества. В представлении многих богатство цыганских баронов сравнимо с состоянием знатных вельмож.

Вожак табора

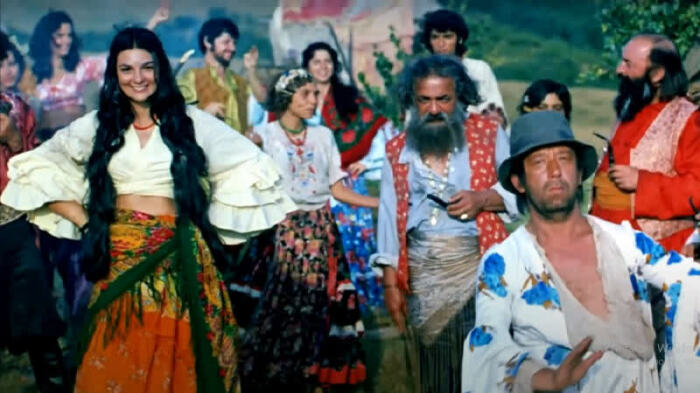

Основа социальной организации цыган — табор, а при оседлой жизни — община. / www. i.pinimg.com

Доходы предводителя цыганского табора поступают из различных источников, как легальных, так и нет, что позволяет ему жить в достатке. Распространенное мнение о жестокой эксплуатации рядовых цыган, как при средневековом крепостничестве, опровергается многочисленными исследованиями быта и обычаев кочевого народа. В частности, кандидат юридических наук Владимир Симонов в своих статьях показывает иную картину.

Ученый утверждает, что образ лидера цыганского табора, как всесильного деспота, — преувеличение, особенно распространенное в советской литературе. Вожак, обычно представитель старшего поколения, занимает свой пост зачастую без формальных выборов, благодаря безусловному авторитету и способности защищать интересы общины, а также свободному владению языком страны проживания.

Цыганское общество не характеризуется жесткой социальной иерархией с делением на аристократию, духовенство и простолюдинов. Основа социальной организации — табор, а в условиях оседлой жизни — община, сосредоточенная в определенном населенном пункте. Внутри общины действуют традиционные родоплеменные отношения, исключающие эксплуатацию одних людей другими и опирающиеся на устои национальной культуры.

Функция предводителя табора заключается в поддержании приверженности общины древним, неписанным законам. Он — хранитель обычаев и традиций своего народа.

В отличие от распространенных представлений, вожак не использует принудительные методы управления соплеменниками. Его власть основана на безусловном уважении и авторитете. Решая конфликты внутри общины, он руководствуется незыблемыми цыганскими традициями.

На предводителя возлагаются представительские функции: общение с местными властями, установление контактов с правоохранительными органами, а также выполнение административных обязанностей — регистрация членов общины и ведение списков цыган, проживающих на определенной территории.

Пышные аристократические титулы

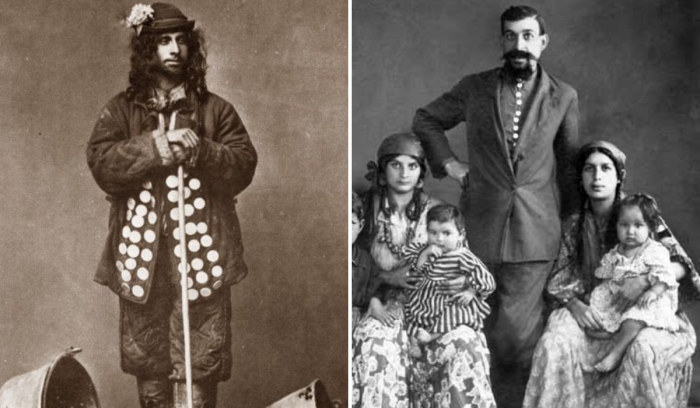

В работе Надежды Деметер, Николая Бессонова и Владимира Кутенкова рассматривается социальная структура кочевых цыган. / www.sun9-4.userapi.com

В 2000 году в Воронеже вышла книга «История цыган: Новый взгляд», созданная коллективом авторов: доктором исторических наук Надеждой Деметер, известным художником, публицистом и этнографом Николаем Бессоновым и Владимиром Кутенковым, вице-президентом национально-культурной автономии российских цыган. В этом издании особый интерес представляет статья Н.В. Бессонова, посвященная социальной структуре кочевых цыганских общин.

Статья проливает свет на организацию цыганского табора. Уже в начале XV века, после переселения цыган в Западную Европу, руководители общин, стремясь произвести впечатление на местное население, присваивали себе громкие, аристократические титулы. Так зародилась и закрепилась эта традиция.

Эта практика, по мнению Бессонова, породила миф о неограниченной власти цыганских предводителей. Стремясь к автономии и избежанию влияния со стороны властей, вожди цыганских общин приписывали себе высокие титулы — графов, герцогов, воевод, создавая иллюзию могущества и легитимности своего правления.

В современности, как отмечает исследователь, некоторые представители цыганской общины поддерживают эту легенду, распространяя не соответствующую действительности информацию о наследственном характере должности «барона» и о возможности смертной казни или увечья за неповиновение.

Реальность же заключается в том, что лидер табора избирается из числа уважаемых, опытных членов общины, знатоков традиций. Этот процесс происходит на основе консенсуса и не предполагает формальных процедур, схожих с демократическими выборами.

Авторы книги не обнаружили подтвержденных свидетельств о случаях применения физического наказания, включая смертную казнь, за нарушение обычаев. Наиболее суровым наказанием для цыган остается изгнание из общины, Отрыв от привычного уклада жизни является для них ужасной ситуацией.

Происхождение термина "цыганский барон"

Термин цыганский барон отражает авторитет вожака в цыганской общине, но не имеет отношения к системе дворянских титулов.

В конце XIX столетия, под влиянием австрийской культуры, в обиход многих народов вошло наименование главы цыганской общины «цыганский барон». Этот лингвистический феномен берет начало в романтической повести «Саффи» венгерского писателя Мора Йокаи. Ее сюжет послужил основой для оперетты Иоганна Штрауса-младшего «Цыганский барон», написанной в 1885 году. Совместная работа над либретто композитора и переводчика Игнаца Шницера и заложила основу для популярности этого названия.

Дмитрий Самин в своей энциклопедии «100 великих композиторов» (Москва, 2008 г.) описывает историю создания оперетты, подчеркивая роль сотрудничества Штрауса и Шницера при адаптации сюжета. В оригинальной венгерской новелле Йокаи, руководитель цыганского табора именовался «ciganybaro», что буквально означает «цыганский глава».

Эта лексическая близость к немецкому «Zigeunerbaron» и русскому «цыганский барон» привела к распространению метафорического титула, не имеющего отношения к европейской аристократии. Звание «барон», в контексте цыганской культуры, отражало лишь авторитет и значимость руководителя. Звуковое сходство слов привело к ошибочному отождествлению с аристократическим титулом.

Огромный успех оперетты Штрауса способствовал проникновению термина «цыганский барон» из театральной среды в повседневную жизнь. Однако, как отмечает филолог Виктор Шаповал в статье «Цыганский барон как объект лингвистического анализа», это название — лишь метафора, подобная «царице полей» или «черному золоту».

В действительности, в цыганской общине не существует подобного социального расслоения. Отсутствие наследственных титулов подтверждает метафорический характер данного наименования.

Исследование Шаповала указывает на то, что слово «baro» в венгерском «ciganybaro» и, следовательно, в других языках, имеет корни в цыганском языке, где «baro» обозначает «большой, великий» и используется для обозначения авторитетного предводителя. Поэтому название «цыганский барон» — это результат языкового влияния, а не просто случайное сходство звуков. На деле, этот термин отражает важность и авторитет вожака в цыганской общине, но не имеет отношения к европейской системе дворянских титулов.

Цыгане — загадочный народ. Например, они вставляют золотые зубы при отсутствии стоматологических проблем.