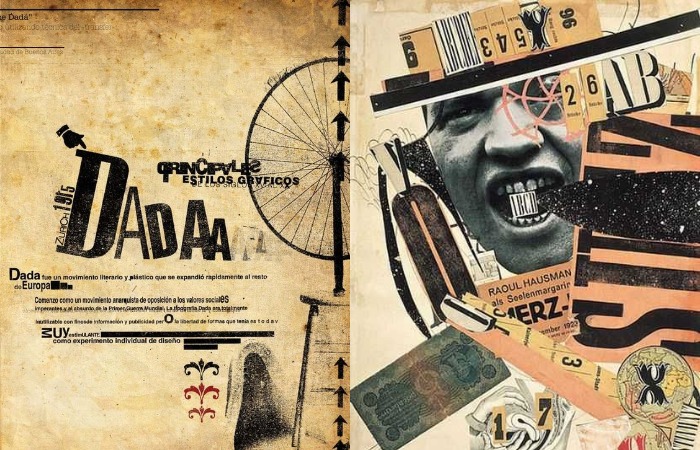

Как возник дадаизм в искусстве и почему сами дадаисты свои творения к искусству не относили

Как можно творить, когда привычный мир необратимо разрушен и продолжает рушиться, а все, что когда-то казалось незыблемыми заповедями и художника, и человека, выглядит теперь как причины этой катастрофы? Когда сто лет тому назад художники задавались этими вопросами, то нередко приходили к простому выводу: искусство в его прежнем виде закончилось, а дальше его либо не должно быть вообще, либо его форму и наполнение нужно радикальным образом пересмотреть. Так появился дадаизм – ничего не предписывающий, сам себе противоречащий, саморазрушительный и оттого встретивший такое широкое признание.